本稿は、「技術と人間」1992年4月号に掲載された

チェルノブイリ原発事故原因の見直し

今中 哲二

今年の4月26日で、チェルノブイリ原発4号炉の事故が発生してから6年になる。昨年暮れ、事故に対して第一に責任を負うべきソビエト連邦が消滅してしまい、放射能汚染と事故炉を閉じ込めた「石棺」が残されることとなった。被災者救済の責任は、今後はロシア、ウクライナ、ベラルーシなど各共和国に委ねられることになるが、ソ連崩壊にともなう社会的経済的な混乱の深まりは、被災者救済の活動を一層困難にしているものと思われる。

チェルノブイリ事故の第1の特徴は、暴走事故であったことである。原子炉内の核分裂反応の制御に失敗して原子炉が爆発し、大量の放射能が環境に放出された。ソ連政府の当初の報告では、その事故原因は運転員の規則違反である、とされていたが、それとは全く異なる報告が昨年発表されている。本稿では、それらの報告を中心に、チェルノブイリ事故の原因についてまとめる。

1.チェルノブイリ4号炉の概要と特徴

チェルノブイリ4号炉(熱出力320万kw、電気出力100万kw)は、1983年12月に運転を開始したソ連における最新型のRBMK型原発であった。RBMKとは、ロシア語でチャンネル式大出力原子炉の略であるが、その構造からは、黒鉛減速・軽水冷却・チャンネル式・沸騰水型原子炉と言える。この型の原発はソ連が独自に開発したものであり、1954年に運転を開始した世界最初の原子力発電所オブニンスク原発(電気出力5,000kw)はそのひな型であった。チェルノブイリ事故当時15基(総電気出力1,550万kw)のRBMK原発がソ連国内で運転されていた。

図1にRBMK原発の構造の概略を示す。円筒型の炉心の大きさは、直径11.8m高さ7mと、日本などで用いられているPWRやBWRといった軽水炉(炉心直径、高さとも4m程度)に比べかなり大きい。炉心体積の大部分は、減速材である黒鉛ブロックが占めている。(核分裂で発生したときの中性子は非常に高速なので、そのままでは核分裂反応を起こしにくい。中性子を衝突させてその速度を落とし、核分裂反応を起こしやすい低速中性子つまり熱中性子にするための物質が減速材である。)黒鉛ブロックには、直径11.4cmの穴が垂直に開けられており、炉心は、多数の穴を有する「練炭」のような形になっている。「練炭」の穴には圧力チャンネル管が差し込まれる。圧力チャンネル管には、燃料棒を束ねた燃料棒集合体が挿入されており、燃料棒の隙間を高温高圧の冷却水が流れる。若干正確さは欠く表現だが、圧力チャンネル管のそれぞれが、熱出力約2,000kwの小さな原子炉と見なせなくもない。圧力チャンネル管の数は1,661本で、その他211本の制御棒用チャンネルと若干の計装用チャンネルがある。

図1 チェルノブイリ型原発の概略

冷却水全体の流れを説明しておこう。冷却ループは対称に2つある。各ループでは通常3台の循環ポンプ(あと予備1台)が並列に運転され、270度Cの冷却水を炉心に送り出している。炉心の下の分配配管から、冷却水は各チャンネルに配分され、チャンネルの下から入った冷却水は、炉心部で燃料棒を冷却しながら沸騰する。チャンネルの出口では、蒸気の割合が重量平均で14.5%の気水混合物となり、集合配管を経て気水分離タンクへと導かれる。気水分離タンクでは、蒸気と水が分離され、蒸気(温度284.5度C、圧力70kg/cm2)がタービンへと送られる。一方、水の方は気水分離タンクの出口で、タービン復水器から給水加熱器を経て戻ってくる給水(165度C)と混合された後、循環ポンプへ戻る。

RBMK炉と似た構造のチャンネル型原子炉として、日本の新型転換炉「ふげん」がある。ふげんの場合、RBMK炉の黒鉛の代わりに、練炭形容器の中に重水を入れて減速材とする。練炭には、224本の圧力チャンネル管が差し込まれ、その管の中を軽水を流し沸騰させる。

RBMK炉の特徴を、定性的ではあるが、事故に関連して2点指摘しておく。

<正のボイド反応度係数> 原子炉が出力一定で運転されている場合、原子炉内の中性子の数は、核分裂により生まれる数と吸収されたりして失われる数とがバランスし一定である。この状態を「臨界」と呼び、その時の炉心の「反応度」はゼロである。反応度がプラスであれば、出力は上昇し、マイナスになれば減少する。

圧力チャンネル管内の冷却水は、燃料棒を冷却するとともに、炉心での中性子バランスにおいては、中性子を吸収する役割を果たしている。加熱または減圧により炉心での蒸気(ボイド)量が増加すると、中性子の吸収が減るため反応度にプラスに作用し、核分裂反応を促進するように働く。この効果を、「正のボイド反応度係数」と呼んでいる。

といっても、実際の現象はもっと複雑で、ボイド反応度係数には、ボイド発生にともなう中性子エネルギースペクトルの変化、運転にともなう炉心内のプルトニウムのたまり具合、そのときの原子炉出力といった種々の要因が影響を及ぼす。運転開始時のRBMK炉のボイド反応度係数はマイナスであるが、運転の進行にともなってプラスに転ずると言われている。

運転中の原子炉の反応度は、さらに制御棒の位置、黒鉛や燃料の温度などさまざまな要因によって決定される。総合的な反応度係数、つまり「出力反応度係数」がプラスになると、出力変動に対して正のフィードバックがかかることになり、ちょっとしたきっかけで原子炉が暴走体勢に入ることになる。

<ポジティブスクラム> スクラムとは、制御棒を一斉に挿入し、炉心に大きなマイナスの反応度を加えて、核分裂反応を緊急停止させることである。車で言えば非常ブレーキに相当するものであり、原子炉の安全性確保において最も重要な機能である。

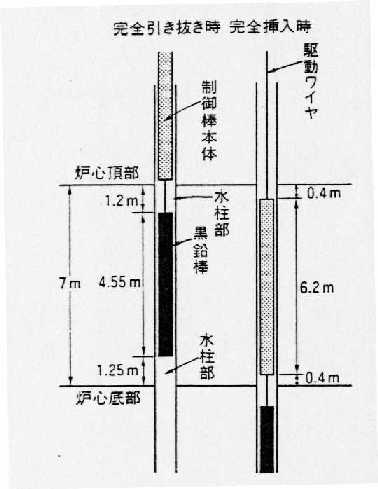

RBMK炉の制御棒の構造を図2に示す。制御棒本体には、中性子を非常に良く吸収する物質であるホウ素が含まれている。図に示すように、制御棒本体の下に4.5mの黒鉛棒がぶら下がっている。制御棒を完全に引き抜くと、制御棒チャンネル下部では、黒鉛棒の下に1.25mほどの水柱ができる。この状態でスクラムがかかると、炉心上部では制御棒本体が入りマイナスの反応度が加わるが、炉心の下部では、中性子を吸収していた水柱が、ほとんど中性子を吸収しない黒鉛棒と置き変わるため、最初にプラスの反応度が加わる。炉心全体の挙動は、各制御棒の位置や炉の運転状況によって決ってくるが、出力密度分布などの条件によっては、「ポジティブスクラム」が発生し、炉の出力が上昇する。

図2 RBMK炉の制御棒の概略

本稿の内容に関係してもう一点、「反応度操作余裕」という耳慣れない用語を説明しておく。スクラム信号が出た瞬間の制御棒の効き方は、そのときの制御棒の位置によって左右される。一般に最も良く効くのは、制御棒が炉心の半分まで挿入されているときである。完全に引き抜かれていると、始めは出力密度の低い炉心の周辺部に入るだけなので、スクラムの効きが悪い。つまり、マイナスの反応度投入速度が小さい。運転中、最も効きの良い位置に何本の制御棒があるかを、「反応度操作余裕」と呼んでいる。

2.1986年IAEA会議ソ連報告

事故から4ヶ月後の1986年8月、ウィーンのIAEA(国際原子力機関)本部で開かれた専門家会議において、ソ連政府原子力利用委員会の代表は、チェルノブイリ事故に関する包括的な報告を行った(1)。その報告書は400ページを越える大部なもので、それまでの秘密主義の姿勢と比べ、その詳細さは関係者を驚かせた。それによると、チェルノブイリ事故の原因は、運転員らによる「きわめて信じ難いような規則違反の数々の組み合わせ」であった。事故は以下のように進展したという。

1986年4月25日午前1時、チェルノブイリ4号炉は、予定されていた点検修理のため、定格出力(熱出力320万kW)から出力降下を開始した。この運転停止に際して、ある電源装置のテストが試みられることになっていた。それは、事故時に作動するECCS(緊急炉心冷却装置)のポンプを、非常用ディーゼル発電機が動き出すまでの間、タービンの慣性回転を利用した電源で動かそうというものであった。テストにあたっては、ECCSポンプの模擬として、その電源に循環ポンプ4台が接続されることになっていた。

25日13時5分、熱出力160万kWのとき、2台のタービンのうちの一つを切り離した。14時、テストプログラムに従って、ECCSを解除した(違反⑥)。そのまま出力低下を続ける予定であったが、ここでキエフ給電指令所の要請により、160万kWでの運転を継続した。

23時10分、出力降下を再開した。出力降下にともなう原子炉出力制御系の切り替えの際、炉内の出力分布のコントロールに失敗し、熱出力が3万kWまで低下してしまった。(テストは70~100万kWで行う予定であった。)出力再上昇の努力の結果、4月26日1時に至って20万kWで出力が安定するに至り、予定以下の出力でテストを実施することになった(違反②)。

1時3分と7分、運転中の6台の循環ポンプに加えて、2台のポンプが追加され、全8台のポンプが運転に入った。炉心への流量が増加し、規定流量を越えたポンプもあった(違反③)。

循環ポンプの流量増にともなって、気水分離タンク内の水位が低下し、非常レベルまで下がったが、運転員は原子炉の停止を避けるため、水位と圧力に関するスクラム信号を切り離した(違反⑤)。

1時19分、気水分離タンクの水位低下を防ぐため、運転員は給水流量を増加させた。炉心の流量が増加していたことと、低温の水が供給された結果、炉心での蒸気発生はさらに低下し、出力維持のため、自動制御棒に加え、手動制御棒も引き抜かれた。1時22分30秒、中央計算機の打ち出しによって、運転員は、反応度操作余裕の値が、ただちに炉の停止を要するレベルにまで減少していることを知ったが、実験を強行することにした(違反①)。

1時23分4秒、運転員はもう一つのタービンへの蒸気弁を閉じ、慣性回転による電源テストが始まった。両タービンの切り離しにともなって、スクラム信号が出るはずであったが、この信号も運転員によって解除されていた(違反④)。

炉心の流量は、4台の循環ポンプが、慣性発電による運転に入った結果、ゆっくりと低下を始めた。テスト開始後しばらくして、流量の減少や蒸気発生の増加などで、炉の出力が徐々に増加を始めた。1時23分40秒、異常に気付いた運転員は原子炉の制御棒を一斉に挿入する緊急停止スクラム(AZ-5)ボタンを押したが、とき既に遅く、炉心では暴走が始まっていた。AZ-5ボタンを押した2、3秒後に衝撃があり、制御棒は下端まで入らなかった。建屋の外にいた目撃者によると、1時24分ころ2回の爆発が続いて起き、花火のような吹き上げがあったという。

このストーリーに基づくと、暴走が始まったのは、1時23分4秒に、タービンへの蒸気を止めてテストを開始したときであり、運転員は異常に気付いてAZ-5ボタンを押したが間に合わなかった、ということになる。上記①~⑥が、「きわめて信じ難いような規則違反の数々」であり、それによってチェルノブイリの大惨事がもたらされた、というのが1986年ソ連報告の見解である。

このソ連報告は、IAEAの専門家グループや日本の原子力安全委員会など、西側権威筋にも基本的に了承された(2,3)。しかし、1986年ソ連報告に対する疑義は、早くから指摘されている。1986年11月の米国エネルギー省レポートは、ソ連報告のデータを基に事故解析を行い、AZ-5ボタンを押した時点でポジティブスクラムが発生し、それが事故に寄与したことを示唆している(4)。

1987年7月、事故当時の発電所所長や技術幹部ら6名の刑事裁判がチェルノブイリ市で開かれた。被告らは、刑事責任を問われる理由はないと主張したというが、結局、規則違反・職権濫用・職務怠慢の罪で、自由剥奪2~10年の判決が下された(5)。

3.1991年特別調査委員会報告

1991年1月、ソ連原子力産業安全監視国家委員会の特別調査委員会は、「チェルノブイリ4号炉事故の原因と状況について」と題する報告を発表した(6)。この特別調査委員会は、前年2月から、ソ連最高会議のチェルノブイリ事故調査委員会の命を受けて、事故原因の再調査に取り組んでいたものである。

その結論は、1986年報告とは全く異なったものであった。すなわち、「事故の原因は、運転員の規則違反ではなく、設計の欠陥と責任当局の怠慢にあり、チェルノブイリのような事故はいずれ避けられないものであった」と述べている。その内容をみると、事故ストーリーのエッセンスは以下のようになる。

4月26日0時28分、出力制御系切替えの際、原子炉熱出力は0~3万kWに低下した。出力再上昇の努力の結果、1時23分頃、熱出力20万kWでなんとか安定するに至った。この時の炉の状況は、反応度操作余裕の低下と低出力にともなう正のボイド反応度係数などが相まって、一触即発の状態に陥っていたが、運転員がそのことを知る由はなかった。

1時23分4秒、テストが開始された。テスト電源に接続されていた4台の循環ポンプの流量が若干低下し、炉心での蒸気発生がいくらか増えたが、その効果は、若干の圧力上昇と自動制御棒の挿入で相殺された。テスト中、炉の出力は安定しており、運転員の操作や警報の作動をうながすような兆候は何もなかった。

1時23分40秒、運転員がAZ-5ボタンを押したことが、事故の発端となった。すなわち、制御棒の一斉挿入によりポジティブスクラムが発生し、停止するはずの原子炉が、逆に暴走を始めた。急激な出力上昇により、燃料棒、さらには圧力チャンネル管が破壊され、大量の蒸気発生にともなう正のボイド係数の出現により、さらなる暴走がもたらされた。炉容器内の圧力上昇は、原子炉上部構造物を持ち上げ大量のチャンネルを破壊し、制御棒を固着させ、万事休すとなった。

報告書は、運転員がなぜAZ-5ボタンを押したかは明らかにできなかった、と述べている。運転マニュアルに基づく原子炉の停止方法は、出力5%(16万kW)以下のときは、低出力自動制御系かAZ-5ボタンで停止させる、とされており、テストが無事終了したので、早く原子炉を止めてしまおうとしてAZ-5ボタンを押した、というところではないだろうか。いずれにしても、自動車を止めようとしてブレーキを踏み込んだら、アクセルになっていた、というようなもので、とんでもない欠陥車であった。

1991年特別委報告によると、チェルノブイリ事故の直接の出発点は、「低出力でかつ手動制御棒が制限値以上に引き抜かれていた状態のRBMK1000炉において、AZ-5ボタンを押したこと」であった。そして、「おそらく4月26日以降、スクラム信号によるにしろ手動によるにしろ、炉心の損傷を引き起こさずに、問題の構造の原子炉の緊急防護系を作動させることは不可能になっていた」ことを示唆している。

1986年ソ連報告が指摘している運転員の6つの違反については、1991年特別委報告は以下のように述べている。

違反⑥:ECCSを解除したのは規則違反であったが、テスト手順書に従ったのであって運転員の違反ではない。ECCSが生きていたとしても事態の進展には関係ない。

違反⑤:1986年報告では、気水分離タンク水位・圧力のスクラム信号を、運転員が切ったとしているが、実際にはすべて生きていた。ただ、出力60%以下になったとき、水位低スクラム信号の設定値を-1,100mmから-600mmに変更しなかったが、そのことで運転員を責めることはできない。運転員は、警報の発生が予想される事態にあっては、設定値を変更してでもスクラムを避けるよう要請されていた。

違反④:1時23分4秒にタービンへの蒸気弁を閉じた際、スクラム信号を解除していたのは、違反でもなんでもない。運転規則では、電気出力10万kW(熱出力約32万kW)以下のときは、この信号を解除しておくよう定めている。

違反③:すべての循環ポンプを運転してはならない、とは運転規則では定められてはいない。いくつかのポンプの流量が制限値をいくらか越えていたことは、規則違反であったが、この制限は、ポンプのキャビテーション(気泡の発生とそれにともなうポンプの破損)を防ぐために設定されたものであり、実際にはキャビテーションを起こしていなかったことが確認されている。

違反②:当初の予定より小さな出力でテストが行われたが、運転規則で低出力での運転が禁じられていたわけではない。それどころか、規則では、AZ-3警報の作動時や電力系統の異常の際には、所内用電源として必要なレベル(熱出力20~30万kW)に出力を落として運転することが決められている。そのような状況で運転を継続した後、AZ-5ボタンを押すと、チェルノブイリ事故を再現する可能性がある。

低出力での運転時には、局所的な熱発生に限らず、冷却水漏れのような他の原因によっても、正のボイド反応度の効果が最大限現れる。低出力で運転されていたことは、事故の規模に影響した。皮肉なことに、設計段階で安全性の研究も実証もされなかった低出力こそ危険であった。もしも、当初の計画通り熱出力70万kWでテストが実施されていれば、おそらく事故には至っていなかったであろう。

違反①:運転規則によると、反応度操作余裕が15本まで低下したときは、原子炉を速やかに停止せねばならない。運転員は、規則違反を知りながら運転を続け、テストを実施したと思われる。しかし、それが事故の原因であったとは言えない。なぜなら、反応度操作余裕の値が緊急防護系の有効性に影響を及ぼすということは、運転員には知らされていなかった。如何なる運転状況であろうと、緊急防護系は有効に作動し原子炉は停止する、と運転員が期待していたのは正当であった。

反応度操作余裕が小さくなると、緊急防護系の有効性に問題があることは、チェルノブイリ事故以前より、RBMK炉の設計開発責任者たちには知られていた。チェルノブイリ事故に先立つ10年余り前の1975年11月、同じRBMK型であるレニングラード1号炉において、圧力管チャンネルが破損し放射能が敷地外に放出されるという事故が発生した。この事故の原因は、公式には、圧力チャンネル管製造時の欠陥とされているが、事故当時、反応度操作余裕が15本以下で運転されており、炉の構造的な欠陥が関係していた。また、1983年11~12月に行われた、イグナリーナ1号炉とチェルノブイリ4号炉の試運転に際しては、チェルノブイリ事故を予見する次のような報告がされていた。「たとえば、タービンの一つを止めて出力を50%に低下させると、キセノン毒で反応度操作余裕は低下し、出力分布の歪みも大きくなる。このとき緊急防護系が働くと、正の反応度が現れる。おそらく、詳細に解析すれば、別の危険な状況も判明するであろう」。

設計開発の責任者たちは、こうした危険性を知りながらも、しかるべく運転員たちには通知しなかった。もしも運転員が、反応度操作余裕の低下が「ポジティブスクラム」の危険性をもたらすと知っていれば、チェルノブイリ事故は避けられたであろう。

4.規則違反説と設計欠陥説

事故の原因をヒューマンエラーとし、運転員をスケープゴートに仕立てて、事故の余波が他に及ぶのを防ぐというのは、権力者の用いる常套手段の一つである。チェルノブイリ事故もまさにその典型であったと言えよう。1991年特別委報告によると、事故直後の1986年5月には、クルチャトフ原子力研究所の専門家やエネルギー省の専門家グループが、事故の原因は運転員の操作ではなく、その第1の原因はRBMK炉の構造欠陥であると指摘していた。その6月に開かれた省庁間科学技術会議で、それらの指摘は無視され、事故原因は運転員の規則違反であるという公式見解が採用された。その会議の議長は、ソ連原子力界の大御所で当時のクルチャトフ研所長アレクサンドロフであり、彼は、ソ連科学アカデミー総裁かつ共産党中央委員会委員でもあった。

表向きの見解とは別に、ソ連の原子力指導者たちが、事故直後からポジティブスクラムをもたらす制御棒の欠陥を重要視していたことは、1986年ソ連報告からも窺える。すなわち、RBMK炉の安全性を向上するための対策として5項目の改善策をIAEAの会議で報告しているが、その第1は、制御棒の最大引き抜き位置をこれまでより1.2m下げる、というものであった。この1.2mという長さは、制御棒を引き抜いたときに、黒鉛棒の下に形成される水柱の長さに対応したものであり、その報告では述べられていないが、ポジティブスクラムを避けるための対策である。

ソ連の原子力界内部で、チェルノブイリ事故の原因をめぐっての対立があるようだ。RBMK炉開発の指導的立場にある学者の最近の論文は、ポジティブスクラムが一定の役割を果たしたと認めてはいるものの、それだけでは事故を説明できない、事故の第1の原因はあくまで運転員の規則違反であり、それがチェルノブイリ事故をもたらしたという姿勢を変えてはいない(7,8)。その一方、事故プロセスは、ポジティブスクラムによって十分説明され、ポンプキャビテーションのような根拠不十分な仮定は必要としない、という解析結果が発表されている(9)。

1991年特別委報告も、運転員の規則違反がなかったと言っているわけではない。規則違反はあったが、それによってチェルノブイリ事故という大惨事の責任を運転員が問われるようなものではない、と言っている。責任を問われるべきは、RBMK炉の欠陥を知る立場にあった、原発開発責任者であり科学技術指導者たちである、と指摘している。同時に、上に立つべき人々の責任回避の姿勢と、安全性を軽視し経済性を重視してきたの風潮に反省をうながしている。

事故当時チェルノブイリ発電所の副主任技術者であり、そのとき制御室に居合わせ、裁判で有罪になっていたディアトロフが、刑期を早めに終えた後、IAEAの事務局長に手紙を出すとともに、論文を発表している(10,11)。それらで彼は、 1986年ソ連報告は偽りだらけであり、そうした報告をなぜIAEAが鵜呑みにできたのか理解できない、と述べている。事故当時、AZ-5ボタンを押すまで何も異常を示すものはなく平穏そのものであった、出力増などの警報が出たのはボタンを押して3秒後のことである、反応度操作余裕が低下していたことも運転員が非難される謂れはない、それを直接示す計器はなかった、低出力での運転は禁止されていたというがそんな規則は事故後に作られた、などなど、事故の原因は原子炉の構造的な欠陥であり、その責任はそれを知りながら対策を講じなかった人々にあると訴えている。

IAEAもこうした動きを受け、昨年の夏からINSAG報告の見直しを始め、その内容はまだ筆者は知らないが、すでにその作業は終わったと伝えられている(12)。一方、日本の原子力安全委員会のチェルノブイリ事故調査特別委員会はその報告書の中で以下のように述べている(3)。「米国DOE報告では、RBMK型炉制御系の構造から、制御棒挿入時約3秒間正の反応度が投入され(ポジティブ・スクラム)、これが今回の出力上昇に大きく寄与したとしているが、我が国の解析結果では、この正の反応度投入は定量的にはほとんど無視できることが判明した」。ポジティブスクラムが事故に大きく寄与したことは、今では常識となっている。寡聞にして、日本の原子力安全委員会がその報告を見直しているという話は聞かない。