本稿は「原子力資料情報室通信」No.250(1995年3月)に掲載された。

<ミンスク・シンポジウムでの報告より>

放射能汚染地域に居住する子供の末梢血リンパ球における細胞遺伝学的損傷

L・ミハイレビッチ他(ベラルーシ遺伝・細胞遺伝学研究所)

末梢血リンパ球における染色体異常は、生体への放射線影響の客観的な指標である。我々は、チェルノブイリ原発事故による人々への放射線影響を明らかにするため、ベラルーシの汚染地域の人々の細胞遺伝学的モニタリングを実施している。ここでは、事故直後にチェルノブイリ原発30km圏から避難した子供たちと、ゴメリ州のブラーギン地区とホイニキ地区に居住している子供たちの末梢血リンパ球の染色体異常について報告する。

<調査方法>

検査対象の子供たち5グループの居住地点と放射能汚染レベルを表1に示す。グループ1は、1986年5月7-8日に、ブラーギン地区の30km圏内10ヶの村からミンスク州のクリーン地域へ避難した子供たちである。従って、彼らは事故から約2週間、主として短半減期の放射能にさらされた子供たちである。グループ2は、ブラーギン市から1ヶ月後にクリーン地域へ避難し、3ヶ月余り滞在した後ブラーギン市に戻った子供たちである。その他のグループは放射能汚染地域に継続して居住している子供たちである。検査結果を比較するための対照グループには、ミンスク市とヴィテプスク州ブラソフ市の子供たちを選んだ。

染色体異常の検査には通常の方法を用いた。子供たちから採取した血液は、その日のうちに実験室に持ち帰り、細胞分裂刺激剤PHAを含む牛胎児血清で培養して染色体異常を調べた。一人当り300ヶの細胞を調べ、染色体型の染色体異常(2動原体染色体、環状染色体、無動原体断片)と染色分体型の染色体異常(切断、交換)の頻度を求めた。

<検査結果>

表2は、1986年に、グループ1とグループ2の子供たちに対して行った検査結果である。どちらのグループにおいても、放射線影響として特徴的な指標である2動原体染色体と環状染色体を含め、対照グループに比べ染色体異常の有意な増加が観察された。グループ1は、30km圏の10ヶの村から避難した子供たちであるが、各村ごとの染色体型の異常の平均値は、細胞当り0.0065から0.0133であった。

表1 検査対象グループ

グループ セシウム137汚染 ストロンチウム90汚染

(キュリー/km2) (キュリー/km2)

1 30km圏10ヶ村から避難 3.5〜22 2.8〜4.6

2 ブラーギン地区ブラーギン市 19 2.1

3 ホイニキ地区ホイニキ市 6.0 0.7

4 ホイニキ地区ノヴァセルキ村 19 2.0

5 ホイニキ地区ルドゥノエ村 14 3.0

・放射能汚染は1989年7月の値である。

表2 30km圏から避難した子供たちとブラーギン市の子供たちの検査結果

(1986年)

検査人数 検査細胞数 染色体異常を持つ細胞の 2動原体と環状

頻度(細胞100ヶ当り) (細胞1ヶ当り)

30km圏から避難 60 18000 6.8±0.2 0.0095

ブラーギン市 15 3900 7.7±0.4 0.0053

対照グループ 18 3000 1.4±0.2 0.0006

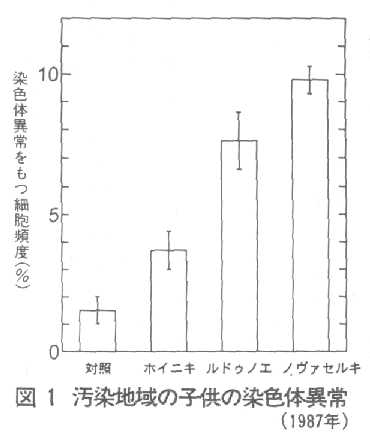

図1は、1987年春に行ったグループ3〜5の子供たち26人(年令1〜6才)の検査結果である。いずれのグループの染色体異常頻度も、対照グループに比べ有意に大きい。これらの子供たちについては、1988年に再検査を行ったところ、1987年に比べ染色体異常頻度の増加が認められた(全体の平均で6.4%から8.6%)。

ブラーギン市の子供たちに対する1991年の検査でも、対照グループに比べ5.3倍の染色体異常が認められた。このように、放射能汚染地域の子供たちの末梢血リンパ球に観察される染色体異常レベルは、事故後6年間増加した状態が継続している。

ブラーギン地区とホイニキ地区の検査対象の子供たちのセシウム137とセシウム134の体内蓄積量は、1987-1988年において、0.18〜 9.14マイクロキュリー/人であったが、染色体異常頻度と体内蓄積量の間の相関性は認められなかった。セシウムなどガンマ線放出放射能による外部被曝線量や内部被曝線量は次第に低下しつつあるが、プルトニウムやストロンチウム90といった、アルファ線やベータ線放射能の蓄積量の増加がこれから注目されるであろう。

事故直後の放射線モニタリング体制が不十分であったことを考えると、生物学的線量評価の重要性は極めて大きい。本研究のデータといくつかの文献に基づく校正カーブを用いて、染色体異常の頻度から被曝線量を推定してみると、30km圏から避難した子供たちとブラーギン市の子供たちの被曝線量は、20〜30レムになる。ベラルーシ放射線医学研究所による物理的手法による推定では、1986年から1988年にかけてのその地域での住民の被曝線量は15.5レムを越えない。この不一致の原因についてはさらなる研究が必要である。

文献データや我々のデータによると、放射線に対する感受性の極めて大きい子供たちの出現が示唆されている。そうした子供たちの存在は、集団への放射線の遺伝的影響や発ガン影響の評価において、大きな意味をもつことになろう。

(要約 今中哲二)