チェルノブイリ事故直後のモギリョフでの日本人旅行者

内部被ばくに関する気象学的考察

水間 満郎

京都大学原子炉実験所

1.はじめに

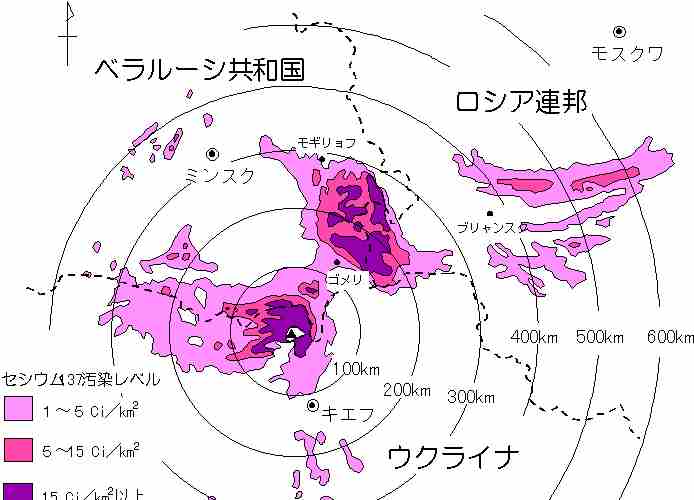

1986年4月のチェルノブイリ原発事故の際,チェルノブイリの北約300kmのベラルーシ共和国モギリョフ市に滞在した日本人旅行者4名の体内から,ヨウ素131と微量のセシウム137が検出されたことが,同年5月3日付けの朝日新聞に報道された.彼らの滞在期間は4月28日夜までと報じられたが,測定に当たった東大医学部放射線健康管理学教室の甲斐らによれば,彼らは29日まで滞在し30日にモギリョフを発ちモスクワにむかい5月1日成田に帰着している1.この点は甲斐らの記述が正しいと思われるので,以下ではこれにしたがい29日まで滞在として扱う.しかし,その後公表された膨大な汚染解析結果において,モギリョフにいた日本人が被ばくを受けたという事実と符合するものは著者にはみいだし難かった.1990年代になって日本に紹介された,今ではよく知られているセシウム137の汚染地図(図1)をみると,モギリョフはチェルノブイリから北や東よりに延びる顕著な汚染域の北端に位置しているが,この汚染域の形成プロセスについては,著者にとって明快な説明には今日に至るまで接していないといわざるを得ない.

第1図 チェルノブイリ周辺のセシウム137汚染

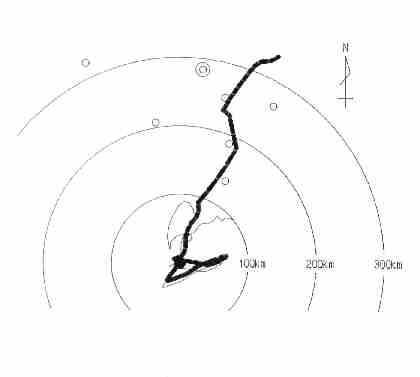

本報における問題の要点は,チェルノブイリ原発から放出された放射能が日本人旅行者の滞在期間中にモギリョフに到達したか否かを明らかにすることである.甲斐らは日本原子力研究所の茅野らの解析2を引用してモギリョフへの放射能の到達を推測している.しかし,茅野らの解析はヨーロッパ全域規模での放射能汚染の解析を指向したもので,モギリョフへの到達そのものについては判然とは見辛い結果となっている.著者は最近になって,チェルノブイリ近傍のいくつかの地点における事故当時の風向風速の観測値に接する機会を得た3.図2にその観測地点を示すが,チェルノブイリおよびキエフは単に主要地点として表示したもので,他の8点が風向風速の観測地点である.40〜60km四方に1カ所ある日本の気象官署と比べてややまばら(75km四方に1カ所)であるが,これら観測地点の風資料から,流跡線解析によってモギリョフへの放射能到達を確かめることは可能と考えられ,本報はその試みの結果を示したものである.

図2 チェルノブイリ周辺の風向風速観測地点

チェルノブイリおよびキエフは主要地点として表示.

2.流跡線解析

流跡線とは,あるひとかたまりの空気を考えたとき,その空気塊がその時その場所の風でつぎつぎに流されていった跡をつないだ線のことである.一方,ある時刻において,空間内に一本の曲線を描いた時,その曲線上の場所々々での接線の方向がその場所での風ベクトルの方向と一致するような曲線を流線という.風が時間々々で変わらない場合だけ,流線と流跡線は一致する.今の場合はチェルノブイリ原発から放出された放射能を追跡するのであるから,流跡線解析を行なう必要がある.問題の日本人旅行者は4月30日にモギリョフを発っているのであるから,実質的な活動は4月29日の深夜までと考えてよいであろう.したがってこの頃までにモギリョフ近傍に到達する流跡線の有無に着目した解析が必要である.もちろん放射能などの汚染物質の大気中の挙動は,流動・拡散という2つの過程で支配される.拡散過程の重要さはいうまでもないが,汚染物質の環境影響を考える際にはまず流動過程の解明が必須であることも自明であり,流跡線解析はこれに寄与するものである.

流跡線解析の際には,まず空気塊がチェルノブイリを出発する時間帯と追跡の終了時刻とを定める必要がある.チェルノブイリ出発の時間帯としては事故発生の1986年4月26日1時から28日18時までとし,追跡は29日の22時で終わることとする.したがって最長で93時間,最短で28時間空気塊を追跡することになる.チェルノブイリ出発を28日18時までとしたのはこれ以後に出発する空気塊は追跡終了の時刻までには到底モギリョフ近傍には到達しえないと判断されたからである.つぎに,本報における流跡線解析において設定した条件を列挙する.

1)チェルノブイリ原発の風向風速は,最寄りのブラーギンのそれと同じとする.このこと自体,まことに遺憾なことであり,原発の立地点での気象観測値が公表されていないとは驚く他はない.

2)事故にともなう放射能の放出高度を一応400mであるとして,風速の観測値を1.7倍して解析に用いる.地上数100mまでの上層風の推定については“べき法則”と呼ばれる経験則が一般に用いられている.これは,風速が観測された高度と推定すべき高度の比のべき乗を比例係数として上空の風速を推算するものであり,べきとしては1/7が用いられる.例えば10m高度での観測値があって400m高度の風速を推算する場合,(400÷10)の(1/7)乗は約1.7であるのでこの値だけ風速を逓倍する.地上で1ないし2m/sの弱風の際の風向が地上数100mの高度まで同じと考えるのにも問題があるが,ここではこれ以上立ち入らないこととする.

3)空気塊の位置は,毎正時の位置を計算する.正時とは何時丁度という時刻のことで,気象業務において普通に使われる言葉である.空気塊の位置の風としては,その位置を囲む観測点をいくつか取り,観測点までの距離の2乗に反比例する係数による加重平均からその位置の風を推算するのが一般的である.しかし,今の場合は図2にみられる通り観測点が少なくその位置も偏っているので,空気塊最寄りの観測点の風向はそのまま,風速は1.7倍した風で,ある正時の空気塊は向こう1時間流されるとして,つぎの正時の位置を求める.

4)観測点での風観測値は3時間おきにしか与えられていないので,その間の正時については,3時間間隔の相次ぐ値を内挿して用いる.内挿は,風向と風速から計算された風速の東西成分と南北成分それぞれについて行なう.空気塊の位置は直角座標上の点として表わされるので,風も風速の東西成分と南北成分で表わしておくのが位置の計算に好都合である.

3.結果と考察

流跡線解析の結果の1例を図3に示す.前章で述べた条件によって解析すると,出発時刻が1時間相前後するだけで,まったく違った流跡線となることも起きる.図3では,27日4時に出発した空気塊(細線)はチェルノブイリ近傍に留まるのに対し,27日5時の空気塊(太線)はモギリョフ方面へ流されている.解析により,追跡終了の時刻までにモギリョフ近傍に到達するのは27日5時から16時までと28日4時から9時までにチェルノブイリを出発した空気塊に限られることが分かった.

図3 流跡線解析結果の1例

細線:4月27日4時に出発した空気塊を29日22時まで追跡した流跡線,太線:4月27日5時に出発した空気塊を29日22時まで追跡した流跡線.距離円の中心はチェルノブイリ原発,◎はモギリョフ.

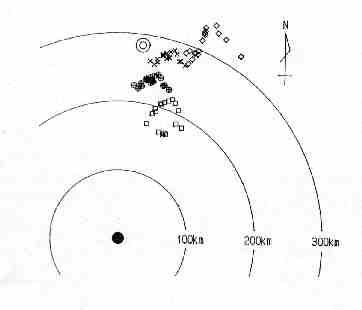

これら空気塊の28日22時,29日4,10,16および22時の位置を示したのが図4である.この図において空気塊の位置が29日4時と10時で同じであることが注目されるが,これはこれら空気塊の最寄りの観測地点であるスラブゴロドで29日3,6,および9時において無風であること(図5参照)によるものである.図4から,チェルノブイリを出発した空気塊が28日22時以降モギリョフに接近し過ぎ去って行く様子をみることができる.モギリョフ直上を空気塊が通過するようには解析されていないが,本来粗い解析であることを考慮すると,図4に示された結果はチェルノブイリ原発事故によって放出された放射能のモギリョフへの到達の証拠となり得るものと考えられる.

図4 モギリョフに接近した空気塊の各時刻の位置.

□:4月28日22時,○:4月29日4時,+:4月29日10時,×:4月29日16時,◇:4月29日22時.距離円の中心はチェルノブイリ原発,◎はモギリョフ.

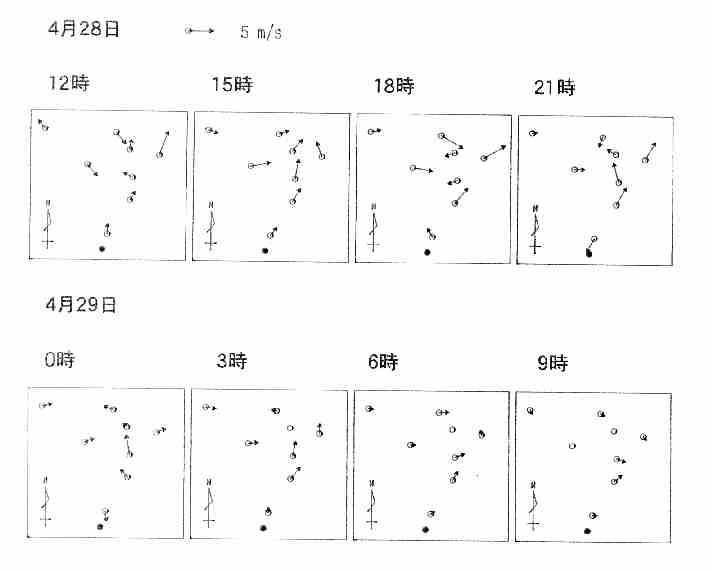

図5 4月28日12時から29日9時までの3時間毎のチェルノブイリ周辺地域の風

●:チェルノブイリ原発,他の地点名については図2参照.

モギリョフ近傍へ到達した空気塊の出発時間帯が限られたことは,場所による風の違いの反映である.図5にこれに関係する時間帯についての地域の風を示す.28日15時にはブラーギン,ゴメリ両地点で似通った風であったのが,18時にはブラーギンで南南東のやや弱風,ゴメリで南南西のやや強風と差が現れている.21時の風向はゴメリでは空気塊をさらにモギリョフ方向に流す方向であるのに反し,ブラーギンではむしろチェルノブイリ方向へ吹き戻す方向となっている.図3に示されたように,モギリョフに接近する時間帯の空気塊は28日18時の位置がゴメリに近く,その風で引続き北北東に進行する.この時間帯前後の空気塊の解析位置はブラーギンに近く,その風で西寄りに向きを変えさらにチェルノブイリ方向に戻されモギリョフへ接近し得ない結果に終わっている.モギリョフに接近する空気塊の出発(放出)時間帯に約1日隔たったものがあるのは,1日先行してチェルノブイリを出発したもののチェルノブイリの近傍を彷徨していた空気塊群が1日遅れて出発した空気塊群と相接してブラーギンとゴメリの境界付近へ到達すると解析された結果である.

ここに示したような流跡線解析については旧ソ連においてもチェルノブイリ原発事故の3年後に公表されたものがあるが,先の茅野らと同様の東欧地域規模を指向した解析であり,用いられた風の資料も150km四方に1箇所とさらにまばらなものである4.モギリョフへの到達については同様に判然とは見辛い結果となっている.

著者の解析によると,モギリョフに滞在した日本人旅行者が放射能汚染空気塊に遭遇したのは29日の頃とされることとなる.仮に彼らが1日早くモギリョフを発ったとすればあるいは被曝を免れたかも知れないとも想像され,興味深い結果となっている.また,モギリョフに接近した空気塊は18時間分,中でも比較的短期間でモギリョフへ接近したものは28日朝の数時間分とごく短時間のものであり,事故による放射能放出強度の大きさを想起させるものとなっている.本報でなされた推論は,事故時を起点とする空間放射線量の経時的な測定結果がモギリョフについて公表されていれば,当否は容易に検証し得るが,これまでのところこのような測定結果には接していない.

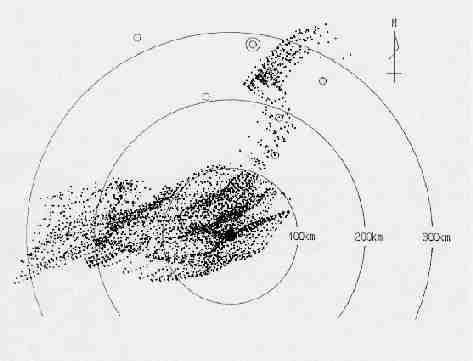

本報で実施した流跡線解析において,追跡したすべての空気塊についてチェルノブイリ出発以後追跡終了時刻までの毎時の位置を図示したものが図6である.位置点の密度分布に図1のセシウム137の汚染分布と似通った性質が見られるのは興味深いが,本報にとっては副産物というべきものであり,これ以上の議論には立ち入らない.

第6図 4月29日22時までの空気塊の毎正時の位置.

空気塊のチェルノブイリ出発時刻は4月26日1時から4月28日18時までの毎時.距離円の中心はチェルノブイリ原発,◎はモギリョフ.

4.おわりに

本報に示した流跡線解析は,表題の事実に対する一応の気象学的裏付けを与える結果となった.しかし,これはこの地域の風に関し,風向の高度変化を考慮せず,風速に一定の仮定をおき,さらに風は2つの測定点の間でなだらかな変化をせずその中間で突然にある測定点の値から他の測定点の値へと変化するという大胆な仮定をおいた結果としてもたらされたものであることは認識する必要がある.

気象事業は全世界的な協力共同によって成り立っており,世界のあらゆる地点の気象観測資料は日本にも常時時々刻々入電している.おそらくチェルノブイリ原発事故の当時にも旧ソ連からは,本報で利用したものを含みさらに多くの気象資料が途絶えることなく入電していたと思われる.仮にそのような資料が入手されたとすれば,本報に示した流跡線解析もさらに精度の高いものとなし得たであろう.しかし,現在から10年余を遡って十分な気象資料を取り出すことは今となっては至難のことである.本報が,原発事故解析に対する気象資料の意義の重大さを改めて広く認識する1つの契機となることを望みたい.

終わりに,本報を執筆する機会を与えられ,草稿を校閲して下さった京都大学原子炉実験所の今中哲二さんに深く感謝し,故瀬尾健博士に本報を捧げたい.

参考文献

1) Kai,M., Kusama,T., Eguchi,H., Sugiura,N., Niimi,K., Ban,N., Fukui, T., and Yoshizawa,Y.; Estimation of internal exposure of four Japanese travelers to fission products released from the reactor accident at Chernobyl, Radiation Protection and Dosimetry, 18(3), 175-178 (1987).

2) Chino,M., Ishikawa,H., Yamazawa,H., and Moriuchi,S.; Application of the SPEEDI system to the Chernobyl reactor accident, JAERI-M 86-142 (1986)

3) 藤田祐幸: チェルノブイリ原発事故による放射能影響, 慶応義塾大学日吉紀要 自然科学 No.11, 39-73 (1992).

4) 森広道: 私信, 1990.