京大工学部 正脇謙次

この内容は中間報告書を読んでまとめたものですが、数日前に最終報告書が提出されました。検討時間がありませんので、ここでは、詳述いたしません。またの機会に検討させていただきます。

結論としては、配管が高圧により延性破壊しましたが、その高圧発生源として水素爆発の可能性が大きいということでしょうか。具体的な解析は記載されていませんので数値を上げて問題点を指摘できませんが、一応、検討結果を以下に記述いたします。

2.破壊機構と負荷

フラクトグラフの観察から、破面がディンプルの特徴を示している点を指摘して延性破断したと述べられています。配管に用いられた炭素鋼は、パーライトとフェライトから構成されています。この組織の延性破壊は、セメンタイト(Fe3C)とフェライト(純鉄に炭素が固溶した組織)の層状組織であるパーライトの破壊に伴うボイドの発生と、その成長によるボイド間の連結により生じます。すなわち、延性はパーライト量に依存します(換言すれば炭素量に依存し、炭素量が増すほど延性は低下)。当然、ディンプルルの底部はパーライトとなります。公表されているフラクトグラフはこの組織の特徴を呈しています。ディンプルは静水圧成分(引っ張り成分)が高い領域で発生し、体積変化を伴いますから、破断部の厚さは減少します。また、ディンプルが流れたような破面の特徴は剪断変形域で破壊したときに生じ、基本的には、パーライト粒の破壊によりボイドが発生しますが、体積変化は小さいのです。そのために、厚さの変化は前者に比べて小さくなります。報告書にある厚さと組織を比較いたしますと、この傾向を示していると思います。

このように、延性破壊は静水圧成分の高い領域で発生いたしますから、表面の小さな傷は大して破壊に影響いたしません。換言すれば、表面に深く鋭い、大きな亀裂が存在しない以上、つまり、応力拡大係数が小さい場合には、肉厚の中心部に核生成した延性破壊と考えてよいでしょう。

破断事故を起こした配管STS42は高圧配管用鋼材で、降伏応力約は28kg/mm2、抗張力は42kg/mm2以上で、炭素量が約1.5%とすればパーライトとフェライトの存在比から妥当な組織であると考えられます。また、円周方向に流れた組織は配管製造時の塑性加工によるもので、加工後高温処理が行われていないため、組織に異方性が認められたのです。組織の異方性により、円周方向と軸方向では強度は異なりますが、これを除けば、材質として特に欠陥があるようには思えません。

健全管と仮定して、内圧70kg/cm2が作用したときの円周方向の応力は、約5kg/mm2弱です。設計基準の応力を28kg/mm2としますと、1/5しか負荷されていませんから、設計限界内にあり、塑性変形は起きないのです。抗張力が42kg/mm2以上ですので、約10倍の圧力が内圧として負荷しなければ延性破壊しないので、これが高圧で破壊したと推定される根拠でしょう。さらに、破断部近くで配管の拡大(円周ひずみ)が検出されています。すなわち、降伏応力(28kg/mm2)を越えて塑性域に達していることも高圧が作用したとする理由でしょう。

3.高圧発生の機構

事故が高圧タービンを起動した直後に発生している点を考えると。内圧が急に上昇する機構として考えられるのは、1)水撃作用と2)水素爆発でしょう。

1)については、破壊した箇所の下流に水が停留していたという事実から、タービン起動時に減圧沸騰した可能性があります。ただし、測定場所は不明ですが、正常に起動されたときには、圧力は約0.5kg/cm2ほど数秒間減圧しています。事故時の運転では配管の破断によりさらに圧力は低下しています。この減圧が材料破壊に特別な影響を与える値ではありません。ただし、電磁弁の急激な開閉は衝撃的な圧力変化を発生すると考えられますが、汎用の計測器では、この圧力変化を測定できませんので、本当の圧力変化は不明であると考えてよいでしょう。再現実験ではこの点を考慮する必要があると思います。なお、弁の開閉速度は公表されていません。

水素爆発の有力な証拠として考えられているのは水素、酸素濃度が非常に高いという事実です。ただし、原子炉が稼働している場合には、管内は飽和水蒸気で満たされています。化学反応に重要なのは、水素および酸素ガスの分圧です。すなわち、燃焼反応の解析には、実際に即した値を必要とします。

高濃度のガスが管内に蓄積された原因は、破断部近くの水の滞留にあります。改修前(直管で、水が滞留しない場合)ならば、管の膨張により生じる弁座と弁の隙間から高圧ガスが流出するからです。

BWRにおいて放射線と水反応(RADIOLYSIS)から、種々のガスが形成されますが、水素注入を考慮したときの過程を1100MWのBWRについてシミュレーションした結果が報告されています(この熱流動コードはHAWELL(UK)により1980年初頭に発表されたと思われる)。そこでは、原子炉各部のガス濃度が評価されていますが、蒸気出口のガス濃度は水素:2.5ppm、酸素:16.lppmで、浜岡1号の水蒸気中の各ガス濃度(2ppm,16ppm)に近い値が評価されています。今日、これよりも改良された「化学反応を伴う熱流体の解析」がありますし、配管壁の水蒸気の凝集をも考慮して、配管内部のガス濃度は数値的に評価が可能でしょう。実機について測定するのは困難ならば、各部のガス濃度の評価に、このような手法も用いられると考えられます。

圧力容器から約50mも離れた破壊部近くの配管壁温度については、正確な値は報告されていませんが、断熱材で被覆しても280℃よりもかなり低くなっているに違いありません。そのために、水蒸気の一部は管壁で凝集し、下方に滴下します。この水滴が配管水平部の底部に滞留すると考えますと、水平配管の底部に残る錆の痕跡も理解できます。このように、水素分圧は下流に行くしたがって、高くなる可能性があります。

4.水素爆発の可能性

前述したように、水平配管の径が幾分膨張している箇所があります。内圧により膨張したとすれば(円周方向の塑性ひずみ2−3%)、内圧は5倍以上になったと考えられます。したがって、燃焼流は上流から下流に伝播してと考えられているのでしょう。管壁の温度は上流ほど高くなりますから、発火条件としては有利ですから。

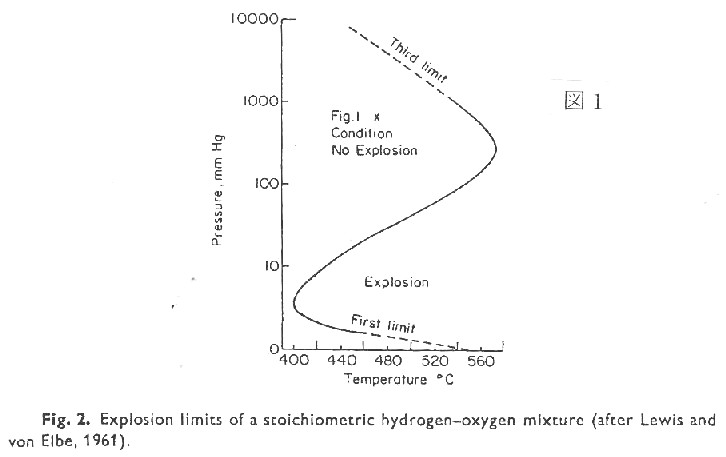

水素一酸素系の爆発限界については、図1のように温度と圧力の関係が知られています。常圧では500℃以上に加熱しなければ爆発しないことになりますが、高圧では温度が低下する傾向にあります。しかし、この図は水素一酸素一水蒸気の系で求められたものではありません。

それは水素と酸素分子が直接衝突するのではなく、水の分子に衝突することが緩衝作用になるのではないかと考えるからです。触媒作用は、逆の考えで反応速度が高くなるのでしょう(ただし、順方向と逆方向の反応速度比は変わらない)。すなわち、触媒表面に反応物質の密度を増すことによって反応速度を高めると考えられているからです。しかし、水蒸気中ので 触媒作用を考慮した水素燃焼に関する線図は見あたりません。いずれにしても280℃では発火しないのではないかと考えられます。なお、白金は触媒作用がありますが、はっきりと温度を低下させるというデータは見あたりません。触媒作用は、触媒となる成分の量、粒子サイズ、形状が重要な因子となりますが、今日、理論的な解析は見あたりません。

天然ガスの燃焼と触媒との関係からは、白金は必ずしも他の金属よりも発火温度が低くなるということはないという結果があります。したがって、この件に関してはより詳細な実験データを必要とします。特に酸化物(鉄のみならず検出された亜鉛も酸化していると考えます)との混合には注意すべきでしょう。この点が今後の再現実験において、重要な課題となります。

水素燃焼は、発火寸前には次の素反応の連鎖分岐として考えられています。

H + O2 ------OH + O

OH2 -------OH + H

OH + H2 ------ H2O +H

すなわち、2個のH(ラジカル)と1個のOH(ラジカル)が生成され、これが繰り返されると指数関数的に時間とともに反応は増加して爆発に至ると考えられていますが、連鎖停止作用として、気相反応によるラジカルの破壊(HO2の生成)と、H,O,OHの金属壁への吸着が考えられています。

なお、減圧時に下流から上流(配管温度は下流部よりも高温)にガスが流れて着火する可能性はありますが、最高温度が280℃では発火の可能性は少ないのではないかと思います。

炭素鋼の表面は酸化膜(Fe3O4)で覆われています(水蒸気?鉄反応では575℃以下で、酸化膜はFe3O4)。公表の組織写真から、この膜の厚さは数10ミクロンと考えてよいでしょう。配管内面の欠陥(配管表面にくぼみや傷が存在する)に酸化膜が形成されいる状態に、減圧が起きれば、弾性的に配管は収縮するので、非常に狭い亀裂やくぼみに入り込んだ酸化物や白金粒子あるいは酸化膜同士のすべりあるいは圧縮による破壊が起きる可能性があります。短時間の現象ですから、断熱変形と考えれば局所的に温度が急激に上昇するはずです。焼き入れた鋼を圧縮破壊すると発火現象がみられますから(火打ち石と同様)、前者の場合、このような弾性的な配管の収縮過程で水素が燃焼することも考えられるのではないでしょうか。

これをタービン起動時に爆発が起きたとする場合には原因の1つとして考えてもよいと思います。もちろん、弁の接触によるは発熱も考えられますが、その場所は破壊箇所からかなり離れており、その間の配管にガスが蓄積されて燃焼したと考えねばなりません。なお、弁座からガスが常に流失していたとしたら、このような機構は除外されます。

5.高温変形と水素脆化

高圧中に高濃度の水素が存在したならば、炭素鋼は脆化しますが、今回の破面にはそのような特徴は認められません。実際には、500℃以上の温度で水素浸透して脆化実験が行われます。また、水素脆化は延性を低下させますが、低温における水素浸透とは異なり、変形抵抗には変化が現れません。すなわち、強度は低下しません。

亜鉛が検出されていますから、もし配管の熱処理段階に導入され場合には、Znは鉄と低融点の合金を粒界に形成して、低温脆化の原因になります。したがって、内面欠陥の形成状況と検出元素の出所を明確にする必要があります。製造過程まで戻って、調査が必要でしよう。

水素燃焼によって金属が高温に加熱されるかどうかは、発熱量と金属の熱特性値(比熱、熱伝達係数、熱伝導係数等によって決まりますが、短時間の燃焼で変形抵抗に変化を与えるほどの高温になったとは考えにくいのです。高温になれば、先ず、パーライト組織中のセメンタイトが最初に球状化するか、あるいは再結晶するでしょう。それよりも温度が低ければ、変形抵抗は大して低下しませんから(青熱脆性温度(通常の変形速度では200℃付近で変形抵抗は増加する)は変形速度が増すと、高温側に移動しますので、変形抵抗は多少変化します)、配管強度としては、爆発以前の値を保持していたとするのが妥当と思います。したがって、約10倍に内圧が上昇したと仮定するのがよいように思います。

なお、爆発による衝撃波は水面から反射しますので、エルボ部では波の干渉を考えて評価しなければなりません。

6.配管と支持部の変形

配管が破壊したときに、高圧の水蒸気が大気圧中に放出されますが、このときの流速と噴出質量は近似的に求められます(蒸気の密度:37kg/m3、蒸気圧力70kg/cm2、配管の断面積0.016m2)。したがって、配管に作用する力Fは計算されます。支持金具の断面積は寸法が表示されていないので、正確には計算されませんが、抗張カ30kg/m2の鋼で断面積が10mm*40mmとすると、支持金具の構造を考慮すれば、蒸気の噴出力で破壊することは間違いありません。

各エルボに作用する力Fは水蒸気の運動量の時間的変化から評価されますから、配管の変形の解析は簡単に行えると思います(パイプホイップ解析)。

7.衝撃波の発生

ポンプ起動の際に複数の弁が開放されますが、その際に、弁の急激な開放にともなう水撃作用により圧力波が発生するでしょう(なお、弁を境にした両空間の圧力、温度、さらに弁の開放速度は公表されていません)。この波は弁からの反射衝撃波として、管内を上流方向に伝播します。温度は衝撃波の前面で短時間に急速に上昇し、単に断熱圧縮から予想される温度よりも高温になります(衝撃波の特性)。これは280℃の幾倍もの高温ですから、水素の爆発域に容易に達します。したがって、白金触媒があれば燃焼速度は増すに違いありませんが、無くとも、衝撃波が引き金となって、爆発的な燃焼が起きる可能性は十分あり得ると考えます。

8.まとめ

以上、疑問点を幾つか記述いたしましたが、まとめますと、今までの公表されたデータでは明確な結論を得られないということです。