小惑星リュウグウの石の平均的元素組成を決定-ミュオンを用いた非破壊の元素分析に成功-

2022年9月23日 更新

谷口秋洋准教授(粒子線基礎物性研究部門)は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所、大阪大学、日本原子力研究開発機構、東京大学、国際基督教大学、宇宙科学研究所、東北大学と共同して、素粒子の一つであるミュオンを用いた元素分析法を小惑星リュウグウの石に適用し、その元素組成を非破壊で決定することに成功しました。ミュオンを用いた元素分析法は、研究グループが大強度陽子加速器施設J-PARCにおいて世界に先駆けて開発してきた新しい分析手法で、分析が困難である生命の原料物質である炭素や窒素などの軽い元素を非破壊で定量することができる方法です。

「本研究成果を含む「はやぶさ2」初期分析「石の物質分析チーム」(代表 中村智樹 東北大教授)による研究成果は、9 月22 日(木)(日本時間9 月23 日(金)午前3 時)にアメリカ科学振興協会(AAAS)サイエンス(Science)誌に掲載され、同日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)においてプレス発表が行われました(URL https://www.jaxa.jp/press/2022/09/20220923-1_j.html)。

【研究の背景】

小惑星探査機「はやぶさ2」は、炭素が多いC型小惑星リュウグウに向け、2014年に打ち上げられました。2018年にリュウグウ上の2か所から試料(リュウグウの石)が採取され、2020年12月6日、カプセルに封入されたリュウグウの石が地球で回収され、貴重な試料がもたらされました。2021年から初期分析プロジェクトが始まりました。リュウグウの石からは太陽系形成に関する様々な情報が得られており、今回の発表はそれらの成果が網羅されていますが、我々の研究グループが実施したリュウグウの石の元素組成を調べる研究もその一つです。

太陽系の形成初期に小惑星も形成されたとすると、それ以後宇宙空間を漂い続けていた小惑星は太陽系初期の平均的な元素組成の情報を保持していると考えられます。従来、地球上で得られる小惑星起源の隕石を分析することで、太陽系の元素組成を調べる研究が行われてきました。しかし、隕石は、大気圏に突入し、長期に亘り地球大気に晒されるため、我々は小惑星の本当の化学組成を知らない可能性があります。

一般に太陽系の始原物質はサブミリメートルからマイクロメートルの大きさの空間スケールで不均質です。したがって、リュウグウの石のような地球大気未暴露な試料の平均的な化学組成を分析できれば、不均一性の問題を解決することができ、小惑星全体、さらには太陽系全体の元素組成を明らかにできる可能性があります。しかし、従来の分析法では、このような貴重な試料を損なわずに分析することは困難でした。

【研究内容と成果】

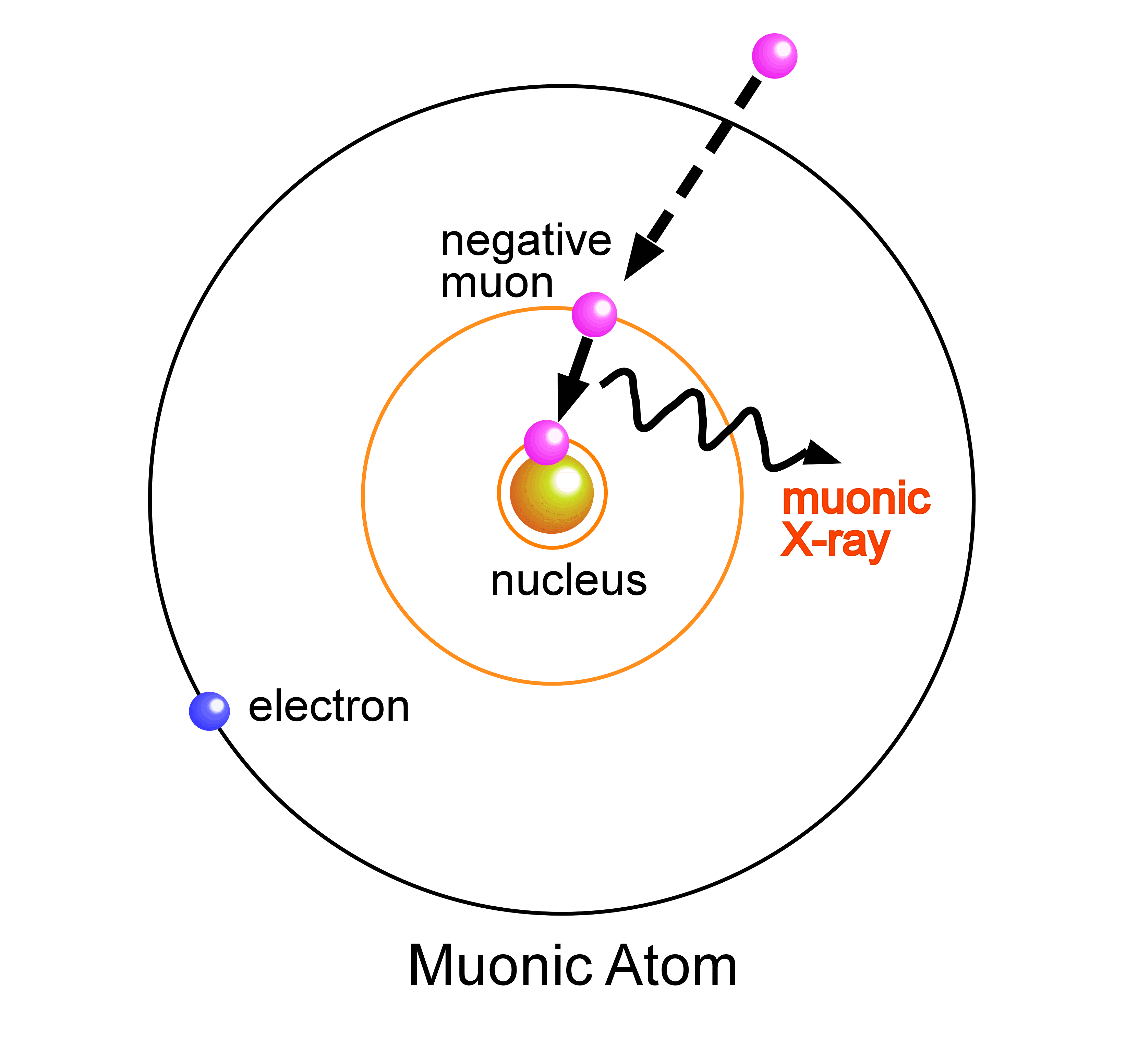

研究グループは、世界最大強度のパルスミュオンビームを利用できるJ-PARCにおいて、ミュオンを用いた新しい手法により非破壊でリュウグウの石の分析を行いました。この方法は、負ミュオンビームを試料に打ち込んだのち、試料から放出されるミュオン特性X線(*)を測定・解析することで元素を特定する方法です。ミュオン特性X線は透過力が非常に高いため、通常の特性X線では吸収されてしまう試料内部の軽元素に対しても高い感度を有しています。

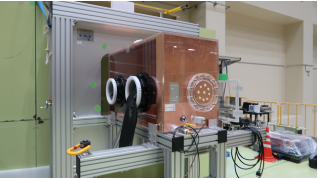

さらに、リュウグウの石は地球物質の汚染が全くない試料であり、わずかでも酸素や水蒸気に接してしまうと組成が変化してしまう恐れがあったため、地球に落下してきた隕石とは全く異なる取扱いが求められました。研究グループは、へリウムガス雰囲気中で測定できるシステムを新たに開発し(図1)、地球大気非暴露でのリュウグウの石の分析を可能にしました。また、この分析装置の内壁を全て純銅板で覆う構造とすることで、極めて低いバックグラウンドを達成すると共に、複数のゲルマニウム半導体検出器から成る測定系を構築することより、微量試料の分析を可能としました。

図1 リュウグウの石を分析するために開発したミュオン元素分析装置。内部をヘリウムガスで満たすことで地球大気を完全に遮断できる。また内壁面を試料中には含有されていない銅で覆うことで、バックグラウンドを下げ、試料由来の微弱なシグナルも検出可能となった。ミュオン特性X線を測定するゲルマニウム半導体検出器は、アルミ板(銀色)と壁(緑色)の隙間に配置されている。

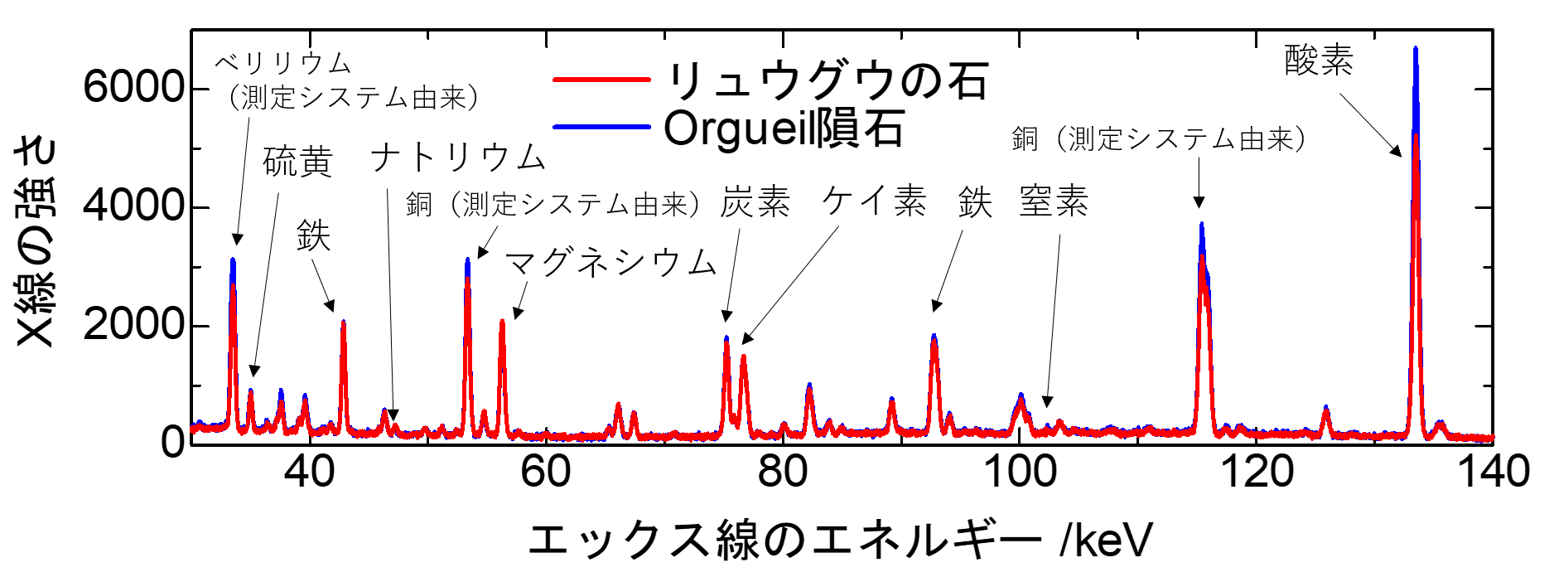

2021年6月に、合計0.1 gを超える10個のリュウグウの石がJ-PARCに持ち込まれ(図2)、ミュオン元素分析が行われた結果、図3に示すミュオン特性X線のエネルギースペクトルが得られました。特に生命の材料物質である炭素、窒素、酸素について、リュウグウの石を損ねずに検出できたのは画期的な成果です。また、非破壊分析であったことから初期分析としては破格の量の石が利用できたため、我々の分析結果は小惑星リュウグウの平均的な元素組成を最も良く示していると考えられます。

図2 今回分析したうちで最も大きいリュウグウの石(C0002)の写真。(左上部の赤線の長さは1 mmを示している)©JAXA

図3 リュウグウの石と標準試料として測定したCIコンドライト(Orgueil)から得られたミュオン特性X線のエネルギースペクトル。各X線強度は、ケイ素の76 keVピークの強度で規格化されている。リュウグウの石から得られたスペクトルは、CIコンドライトと極めて近く、これらが近い元素組成を持っていることを示している。

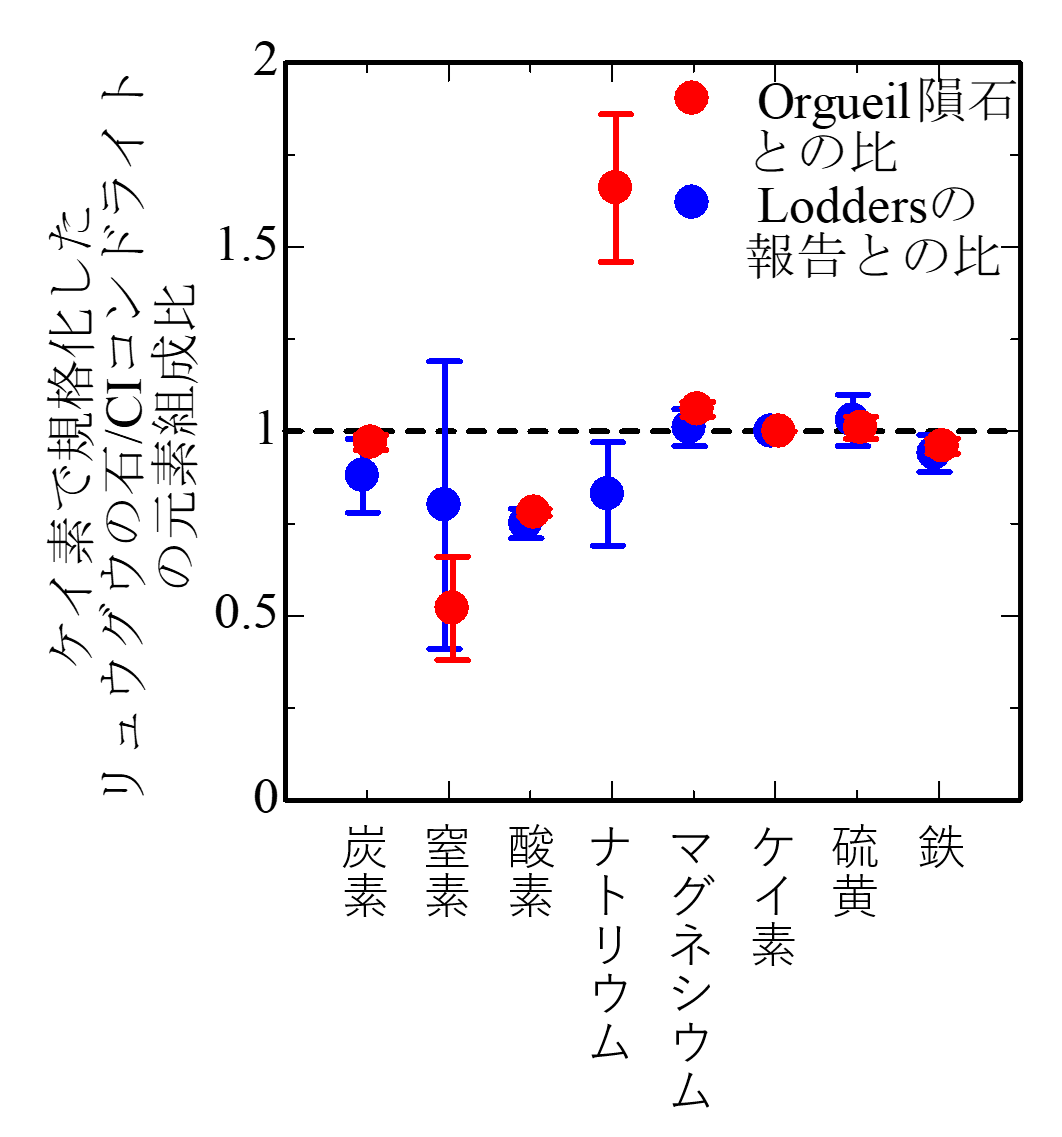

リュウグウの石の元素組成は、太陽系の固体物質の化学組成の基準となっているCIコンドライトという種類の隕石とおおむね似た組成をしていることが分かりました。これは、リュウグウの石が太陽系において極めて始源的な物質であることを明確に示しています。さらに重要な結果として、ケイ素に対する酸素の存在量は、CIコンドライト隕石と比べ約25%少ないことが明らかになりました(図4)。これは、これまで太陽系の化学組成の基準とされていたCIコンドライトが、地球物質の汚染を受けており、リュウグウの石が太陽系を代表する新たな物質として相応しい可能性を示唆しています。

図4 リュウグウの石とCIコンドライトの元素組成の比較(ケイ素のX線強度で規格化されている)。同じ実験装置で測定したCIコンドライトであるOrgueilの結果やCIコンドライトの元素組成の文献値(K. Lodders, The Astrophysical Journal, 591, 1220-1247, 2003)と比較したところ、予想外なことに、リュウグウの石の酸素含有率は約25%低いことが明らかになった。

本研究において、谷口准教授は、新分析システムの開発、ゲルマニウム半導体検出器を用いたミュオン特性X線の測定及び得られたデータの評価などを行いました。

【本研究の意義・今後への期待】

この研究では、貴重な小惑星リュウグウの石を損ねることなく、その内部に存在する生命の材料物質である元素を平均的な組成の分析に成功しました。この方法は今後の小惑星、衛星探査で得られた試料の分析の手法の一つとして確立していくことが期待されます。

この研究では、リュウグウの石がCIコンドライトに似ているという一部で予想されていたことが実際に確認されたこと、そして、リュウグウの石の酸素含有率が、これまで標準とされていた値より低いという全く想定されなかったことの2つの重要な知見が得られました。特に後者は、今後太陽系の元素組成に関して極めて大きなインパクトを与える成果であると言えます。この成果はなぜ太陽系の地球という星で生命が誕生したのか、その理由に迫る重要なヒントになると考えられます。

論文情報

論文名

Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu: Direct evidence from returned samples

(炭素質小惑星リュウグウの形成と進化:リターンサンプルから得た証拠)

著者名

Nakamura, M. Matsumoto, K. Amano, Y. Enokido, M. E. Zolensky, T. Mikouchi, H. Genda, S. Tanaka, M. Y. Zolotov, K. Kurosawa, S. Wakita, R. Hyodo, H. Nagano, D. Nakashima, Y. Takahashi, Y. Fujioka, M. Kikuiri, E. Kagawa, M. Matsuoka, A. J. Brearley, A. Tsuchiyama, M. Uesugi, J. Matsuno, Y. Kimura, M. Sato, R. E. Milliken, E. Tatsumi, S. Sugita, T. Hiroi, K. Kitazato, D. Brownlee, D. J. Joswiak, M. Takahashi, K. Ninomiya, T. Takahashi, T. Osawa, K. Terada, F. E. Brenker, B. J. Tkalcec, L. Vincze, R. Brunetto, A. Aléon-Toppani, Q. H. S. Chan, M. Roskosz, J.-C. Viennet, P. Beck, E. E. Alp, T. Michikami, Y. Nagaashi, T. Tsuji, Y. Ino, J. Martinez, J. Han, A. Dolocan, R. J. Bodnar, M. Tanaka, H. Yoshida, K. Sugiyama, A. J. King, K. Fukushi, H. Suga, S. Yamashita, T. Kawai, K. Inoue, A. Nakato, T. Noguchi, F. Vilas, A. R. Hendrix, C. Jaramillo-Correa, D. L. Domingue, G. Dominguez, Z. Gainsforth, C. Engrand, J. Duprat, S. S. Russell, E. Bonato, C. Ma, T. Kawamoto, T. Wada, S. Watanabe, R. Endo, S. Enju, L. Riu, S. Rubino, P. Tack, S. Takeshita, Y. Takeichi, A. Takeuchi, A. Takigawa, D. Takir, T. Tanigaki, A. Taniguchi, K. Tsukamoto, T. Yagi, S. Yamada, K. Yamamoto, Y. Yamashita, M. Yasutake, K. Uesugi, I. Umegaki, I. Chiu, T. Ishizaki, S. Okumura, E. Palomba, C. Pilorget, S. M. Potin, A. Alasli, S. Anada, Y. Araki, N. Sakatani, C. Schultz, O. Sekizawa, S. D. Sitzman, K. Sugiura, M. Sun, E. Dartois, E. De Pauw, Z. Dionnet, Z. Djouadi, G. Falkenberg, R. Fujita, T. Fukuma, I. R. Gearba, K. Hagiya, M. Y. Hu, T. Kato, T. Kawamura, M. Kimura, M. K. Kubo, F. Langenhorst, C. Lantz, B. Lavina, M. Lindner, J. Zhao, B. Vekemans, D. Baklouti, B. Bazi, F. Borondics, S. Nagasawa, G. Nishiyama, K. Nitta, J. Mathurin, T. Matsumoto, I. Mitsukawa, H. Miura, A. Miyake, Y. Miyake, H. Yurimoto, R. Okazaki, H. Yabuta, H. Naraoka, K. Sakamoto, S. Tachibana, H. C. Connolly Jr., D. S. Lauretta, M. Yoshitake, M. Yoshikawa, K. Yoshikawa, K. Yoshihara, Y. Yokota, K. Yogata, H. Yano, Y. Yamamoto, D. Yamamoto, M. Yamada, T. Yamada, T. Yada, K. Wada, T. Usui, R. Tsukizaki, F. Terui, H. Takeuchi, Y. Takei, A. Iwamae, H. Soejima, K. Shirai, Y. Shimaki, H. Senshu, H. Sawada, T. Saiki, M. Ozaki, G. Ono, T. Okada, N. Ogawa, K. Ogawa, R. Noguchi, H. Noda, M. Nishimura, N. Namiki, S. Nakazawa, T. Morota, A. Miyazaki, A. Miura, Y. Mimasu, K. Matsumoto, K. Kumagai, T. Kouyama, S. Kikuchi, K. Kawahara, S. Kameda, T. Iwata, Y. Ishihara, M. Ishiguro, H. Ikeda, S. Hosoda, R. Honda, C. Honda, Y. Hitomi, N. Hirata, N. Hirata, T. Hayashi, M. Hayakawa, K. Hatakeda, S. Furuya, R. Fukai, A. Fujii, Y. Cho, M. Arakawa, M. Abe, S. Watanabe, Y. Tsuda

掲載誌

Science

DOI

- ※本研究は文部科学省 科学研究費助成事業 新学術領域研究 (2018–2022)「宇宙観測検出器と量子ビームの出会い。新たな応用への架け橋。」の一環として実施されました。(課題番号18H05457, 18H05460, 18H05463, 18H05464)

- ※実験は、KEK物構研ミュオン共同利用課題2019MS01として実施されました。

関連リンク

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA) :https://www.jaxa.jp/press/2022/09/20220923-1_j.html

- 高エネルギー加速器研究機構(KEK) : https://www.kek.jp/ja/press/202209231030muon/

用語解説

(*)ミュオン特性X線:負電荷のミュオン(負ミュオン)は、電子と同じレプトンの仲間に属しており、原子において電子が原子核の周りに軌道をとるのと同様、負ミュオンも原子核の周りに独自の軌道をとり得る。ただ、その質量は電子質量の207倍も重く、その軌道は電子のそれに比べ、より原子核の近くに存在することになる。このため、ミュオンの軌道間遷移により放出される特性X線(ミュオン特性X線)のエネルギーも電子の軌道間遷移により放出される通常の特性X線のエネルギーに比べて200倍程高くなり、試料内部で生じたミュオン特性X線も容易に試料の外部に出てこられる。この効果は特性X線のエネルギーが低い軽元素ほど大きい。

図4 試料中で生成されるミュオン原子とミュオン特性X線の放出

図5 ミュオン分析グループ(©高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所)