電子構造の探索子としての原子核 〜核物性〜

- 原子核の核モーメントは電磁場に非常に敏感に反応します。

- そのような原子核を物質中に送り込むと、物質中の原子核のいる位置の電子構造を探索するプローブとして活用出来ます。

原子核は単体で存在することは非常にまれで、ほとんどの場合原子核の回りには電子が存在します。そのため、原子核の核モーメントは必ず周囲の電子の影響を受けることになります。

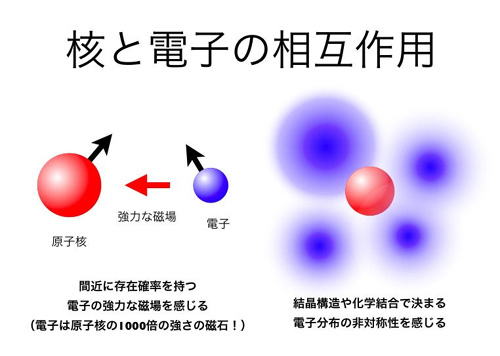

物質中にある原子核と電子との相互作用。例えば電子のつくる強力な磁場を間近で感じる(フェルミ接触相互作用)、結晶構造や化学結合で決まる電子の波動関数を反映した電子分布の変化(電場勾配)など、様々な影響を受ける。

そのため、物質中の原子核のモーメントを測定すると、物質中での原子核の周りの電子からの影響を受け、物質や電子状態を反映して値が変わってしまったように見えます。

このことは、核モーメントを探索子として物質中の電子構造を調べる事が出来ることを意味しています。

実際、物性物理学や化学、生物をはじめとした幅広い分野で核磁気共鳴(NMR)法をつかって電子構造や化学結合などの研究が行われています。

では、そのような核をプローブとした物性研究と我々の核ビーム物性学がどのように関係しているのでしょうか?

通常の核磁気共鳴法では、プローブとなる核の歳差運動の際のごくわずかなエネルギー吸収や放出を使っているため、吸収や放出で動くエネルギーを検出するには1016-20個/ccのプローブが必要です。そのため、物質中にごくわずかに存在するような不純物の振る舞いを研究する事は非常に難しいのです。

また、そのような大量のプローブ核を含むような物質を合成する必要がありますが、化学的性質から作れない場合も少なくありません。さらに仮に合成出来たとしても、本来のプローブ核のない状態の物質の性質から変化してしまっている可能性もあります。

一方、核ビーム物性学で使う摂動角相関法では、原子核の出すガンマ線を検出するため、原理的には一つ一つの原子核の歳差運動を検出可能です。実際にも1010個/cc程度のプローブ核が存在すれば十分歳差運動を観測出来ます。そのため、本来の物質の性質に影響を与えない観測が可能になったり、純粋な物質の中に孤立した状態で存在する不純物原子の振る舞いを調べる事も可能となります。

また、不安定核をビームで力学的に注入するため、化学反応に左右されない物質の組み合わせを作る事が可能です。

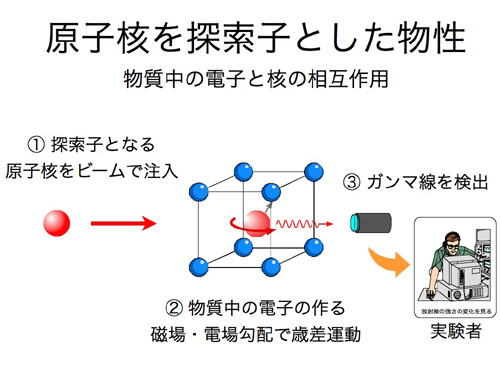

核ビームをつかった物性研究のイメージ。核モーメントのわかっている原子核をビームで送り込み、物質中の電子との相互作用による歳差運動の様子をガンマ線で検出する。

このように核ビームをつかった物性研究は通常の物性や化学の研究とは違った視点で物質の性質を眺めることができます。

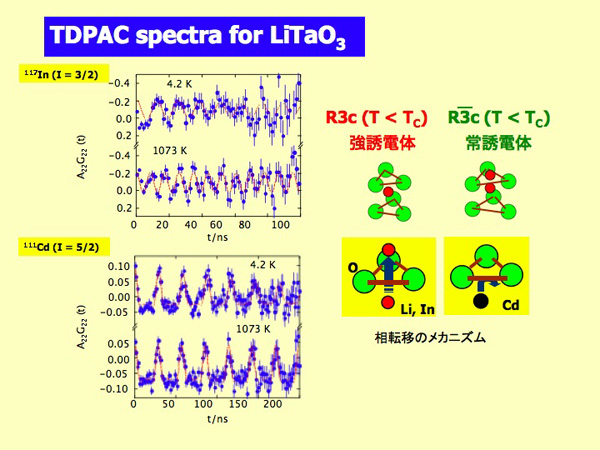

その一つの例として強誘電体のLiTaO3の相転移の様子を捉えた例を紹介します。

LiTaO3の相転移メカニズムの検証。強誘電体←→常誘電体の相転移はLi原子が酸素のつくる三角形をすり抜けることが鍵を握ると考えられたため、Liの位置にLiとよく似た大きさのInとLiよりずっと大きいCdを注入し、そのようなすり抜けがおきるのかを調べた。温度を変えながら摂動角相関スペクトルを観測すると、Liと同じ大きさのInは、温度が上がってエネルギーが得られるとすり抜けを起こして摂動パターンが変化する一方、Liより大きいCdでは温度を上げてもすり抜けられないためパターンが変化しない。そのような違いをパターンからはっきりと確認出来る。